“I pesi mi sono divenuti davvero insostenibili, non ce la faccio più. Non rimane da parte mia alcuna amarezza nei confronti di coloro che hanno aggravato i miei problemi. Così me ne vado più disperato che mai, non siate tristi, continuate in ciò che era giusto”.

3 luglio 1995, Pian de’ Giullari. Firenze.

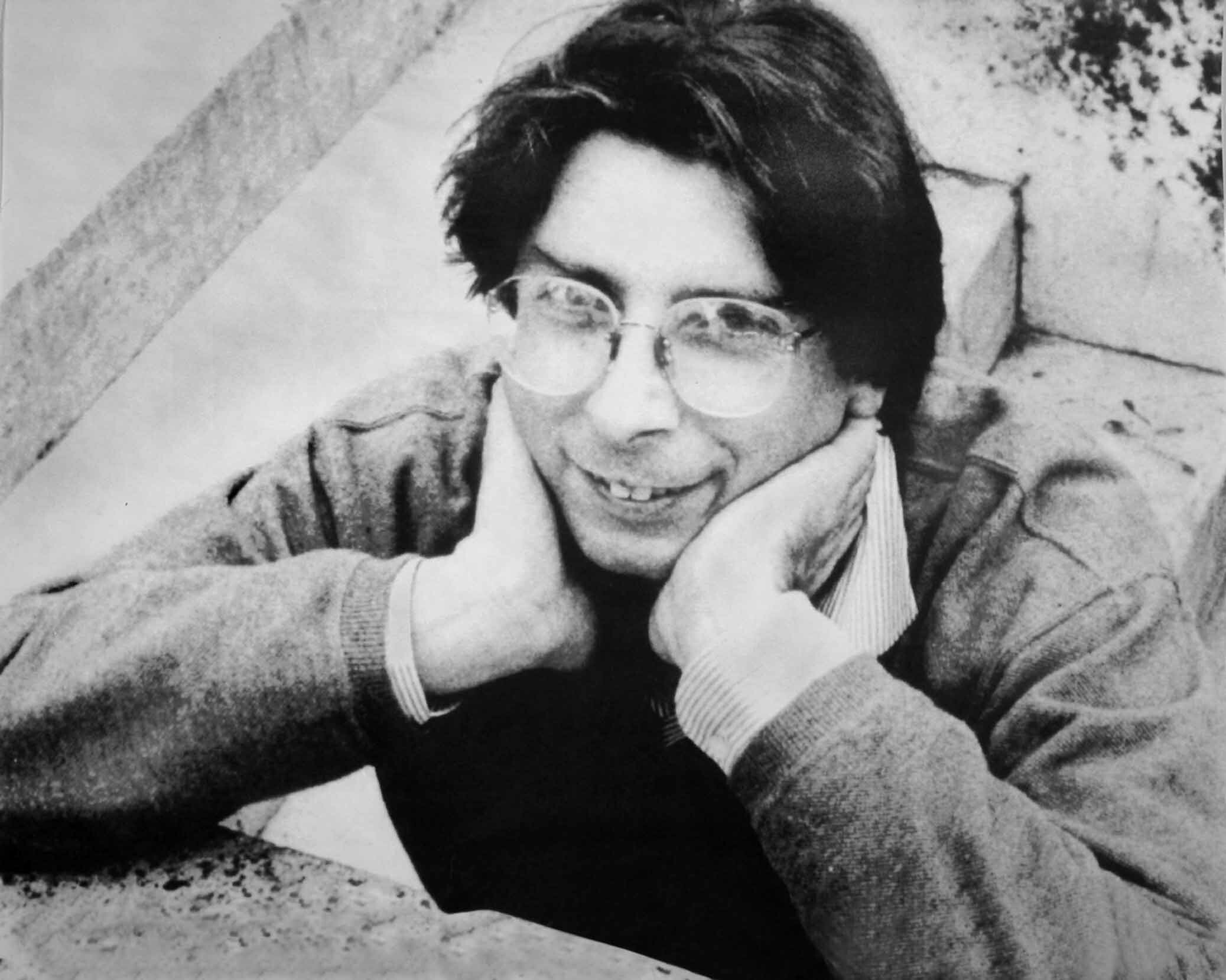

Questo lasciò scritto Alexander Langer, 49 anni, cattolico autodidatta, come amava definirsi, nato a Sterzing-Vipiteno, uomo senza patria e con molte patrie, intellettuale che parlava cinque lingue e aveva cento vite, costruiva ponti, univa popoli, faceva politica da persona che con questa politica, prima di scegliere di allontanarsi volontariamente dalla vita.

Nelle nostre società

“deve essere possibile una realtà aperta a più comunità, non esclusiva, nella quale si riconosceranno soprattutto i figli di immigrati, i figli di famiglie miste, le persone di formazione più pluralista e cosmopolita”.

“La convivenza plurietnica, pluriculturale, plurireligiosa, plurilingue, plurinazionale appartiene e sempre più apparterrà, alla normalità, non all’eccezione”.

“In simili società è molto importante che qualcuno si dedichi all’esplorazione e al superamento dei confini, attività che magari in situazioni di conflitto somiglierà al contrabbando, ma è decisiva per ammorbidire le rigidità, relativizzare le frontiere, favorire l’integrazione”.

Così scriveva Alexander Langer nel 1994, nel Tentativo di decalogo per la convivenza interetnica, uno dei suoi testi più profondi e generativi. In uno dei punti del decalogo sottolineava

“l’importanza di mediatori, costruttori di ponti, saltatori di muri, esploratori di frontiera”. Occorrono “traditori della compattezza etnica”, ma non “transfughi”.

In quegli anni si era nel pieno del conflitto che stava insanguinando le regioni dell’ex Jugoslavia e Alex fu tra i pochi politici italiani ed europei a impegnarsi, con tutto se stesso, per tentare una soluzione pacifica e tenere aperta la comunicazione tra coloro che si opponevano al conflitto, dando vita con altri al Verona forum per la pace e la riconciliazione nei territori dell’ex Jugoslavia, che fu un luogo dove si riunirono gli oppositori alla guerra provenienti delle diverse regioni in conflitto.

Langer sentiva la violenza interetnica nella sua carne perché era nato nel 1946 a Vipiteno, nel Südtirol di lingua tedesca. Suo padre, nato a Vienna, era ebreo non praticante e sua madre era convintamente laica.

Vissuto in una famiglia aperta al dialogo, scelse di frequentare il liceo italiano dei francescani a Bolzano, città dove con altri ragazzi fondò la sua prima rivista, Offenes Wort (parola aperta) e, più tardi, Die Brücke (il ponte): un simbolo che avrebbe incarnato per tutta la vita, sia nell’audacia del segno capace di collegare due sponde distanti, sia nella fatica concreta del cercare e trovare e trasportare le pietre che possano incastrarsi tra loro per tenere su l’arco.

Il modo originale con cui Alex ha vissuto la difficile convivenza nell’Alto Adige-Südtirol lo ha portato a ragionare intorno alle contraddizioni interetniche in modo non ideologico, rifiutando ogni semplificazione.

Il desiderio di essere “più lento” è condizione che negli ultimi anni è sempre meno riuscito a vivere, perché incapace di sottrarsi a impegni e urgenze sempre più pressanti. Ma quando uno si rende disponibile all’apertura all’altro senza remore, come Alex ha cercato di fare tutta la vita, la sua vulnerabilità diventa assoluta.

Il pomeriggio del 3 luglio 1995, a 49 anni, Alex si è tolto volontariamente la vita impiccandosi a un albicocco a Pian dei Giullari, alle porte di Firenze.

Eppure, anche in quel momento di massima disperazione, ha sentito il bisogno di rassicurare gli amici, scrivendo nell’ultimo dei suoi tanti bigliettini: “Non siate tristi, continuate in ciò che era giusto”.